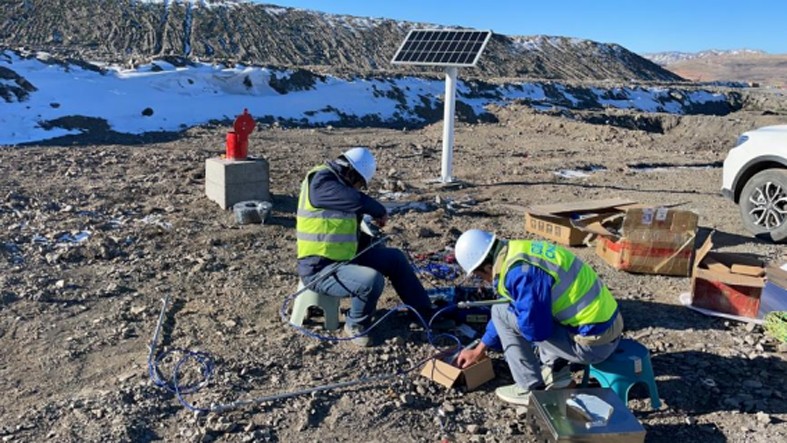

清晨,薄雾还未完全散尽,新疆一露天煤矿上,湖北煤炭地质局勘查院技术人员已经开始工作。

技术员小郭紧盯着电脑屏幕,一组组来自数百米深井下的地下水水位、水温数据,正通过物联网稳定地传回监控中心。忽然,水位监测值出现一个微小但持续的异常波动,系统立即发出预警。

“看,我们的‘智慧哨兵’又捕捉到关键信号了!”小郭指着屏幕对身边的矿山安全负责人说,“系统正在为保障矿区地下环境动态平衡提供预警,得赶紧排查潜在变化因素。”

负责人赞许地点点头:“‘智慧哨兵’神了!它能精准高效地帮我们掌握地下水的微小变化。”

被称为“智慧哨兵”的,正是湖北局勘查院自主研发的智能地下水监测设备。它的诞生,源于一场被“逼”出来的创新突围。

成本倒逼,踏上创新路

时间回到项目开展之初。彼时,湖北局勘查院新疆分院承接了新疆一露天煤矿的地下水环境监测项目。项目钻探工作虽常规,但配套的智能化监测设备采购成本却是个难题。当时,市场上现成单套设备价格普遍在20万元以上,叠加约10万元的钻井施工费用,初步成本已超合同总额,项目还没开工就面临亏损。

“不能亏着干,更不能降低监测质量。”时任新疆分院院长兼总工程师张号表态。通过市场调研,团队意识到:采购没出路,唯有自己研发,才能打破成本枷锁,保障项目效益。尽管团队此前没有专业设备研发经验,但在强烈责任感的驱动下,他们踏上了从零开始的创新之路。

闯过“四关”,炼就“真金”

研发之路,荆棘密布。团队先后遇到了软件、硬件、数据、联网四个难关。

“语言不通”的软件关。张号请软件工程师进行软件开发,但沟通一开始就像“鸡同鸭讲”——搞软件的对矿山监测的专业需求一头雾水。怎么办?张号化身“翻译官”,数十次深入对接,反复讲解矿井地下水的“脾气秉性”、需要监测的关键指标及背后的科学原理。经过一次次磨合,双方终于“对上频道”,成功搭建起软件的核心框架。

“水土不服”的硬件关。软件刚有眉目,关键的“感知器官”——传感器又出了问题。当时的主流声波传感器在煤矿狭窄的监测井里(直径仅11厘米)信号失真严重,像在狭小管道里喊话,声音乱撞导致“听不清”;效果好的激光传感器,又因井太深、空间太小而塞不进去。接连失败让人沮丧,但团队没有放弃,反复试验对比,最终选用了成本稍高但精度好的投入式压力温度传感器和特制的酸碱度探头,配合定制的加固防腐蚀线缆,成功在小口径深井环境中实现“看得清、测得准、传得稳”。

“软硬磨合”的数据关。首次现场联调,设备和软件“配合生疏”,传回的数据不稳定。团队立刻投入攻关,优化核心算法,反复调整软件中原始信号的过滤、校正参数。经过“现场实测—发现问题—修改优化”的多轮循环,软件和硬件终于“心意相通”,在复杂多变环境下也能稳定采集数据。

“千里传信”的联网关。本地运行稳了,远程实时传输又遇波折。项目使用在湖北办理的物联网卡传数据,竟被误判为“异常使用”而封停!面对突发状况,团队紧急协调矿方和新疆当地运营商,详细说明设备用途和数据安全合规性,终于换上了当地物联网卡,并优化了传输策略,确保数据跨越千里也能“实时直达”。

技术破壁,开辟新赛道

历经重重考验,湖北局勘查院自主研发的智能地下水监测设备(型号ZMHB-YW01)及智能监控平台终于在准东煤矿成功落地。这套系统能7×24小时不间断、高精度采集并远程传输矿井地下水关键数据,运行稳定可靠,预警及时有效。

煤矿安全负责人评价道:“这套系统彻底改变了过去人工定期下井取样的传统模式,真正实现了全天候智能化监控。它就像给矿井地下水装上了‘听诊器’和‘警报器’,大大降低了因水文地质问题引发环境事故的风险,为矿区绿色、安全、智能化开发提供了‘硬核’支撑!”

更重要的是,这项自主创新为地勘单位转型发展开辟了新天地。

——核心在手。团队掌握了关键技术,成功申请了核心算法专利,实现了监测技术自主可控。

——成本锐减。单套设备成本远低于市场同类产品,使项目扭亏为盈,后续项目利润率提升至50%以上。

——社会效益显著。该设备在新疆多个煤矿成功应用,监测数据与现场取样结果高度吻合,有效守护了矿区生态环境安全。

——拓展潜力巨大。这项技术不仅适用于煤矿地下水监测,经过适配,还可广泛应用于地热勘探井、油气藏监测井、地质灾害预警点(如滑坡)、土壤墒情监测、地下水污染追踪等多个领域,为地勘单位服务生态文明建设和国家能源资源安全保障开辟了全新的道路。

回首这段从“成本倒逼”到“技术突围”的历程,湖北局勘查院团队成员感慨万千。项目开展过程中的出现难题,淬炼了他们的创新意志,磨砺了他们的技术实力。湖北地勘人以智慧和实干,在戈壁滩上留下了自主创新的鲜明烙印,不仅攻克了技术难关,更走出了一条“科技赋能产业、创新驱动发展”的实干之路,为地勘行业的转型升级贡献了“湖北智慧”和“湖北方案”。“智慧哨兵”的诞生,标志着湖北局在服务智能化矿山建设和国家地质安全监测领域迈出了坚实而关键的一步。